2019年4月,教育部等相关部门发布“六卓越一拔尖”计划2.0,重点强调“四新”即新工科、新医科、新文科、新农科建设。新医科建设契合健康中国战略、创新型国家发展战略以及教育强国战略要求,探索符合新时代需求的新医科人才培养体系对于医学教育改革至关重要。

产教融合,增强高质量发展新动能

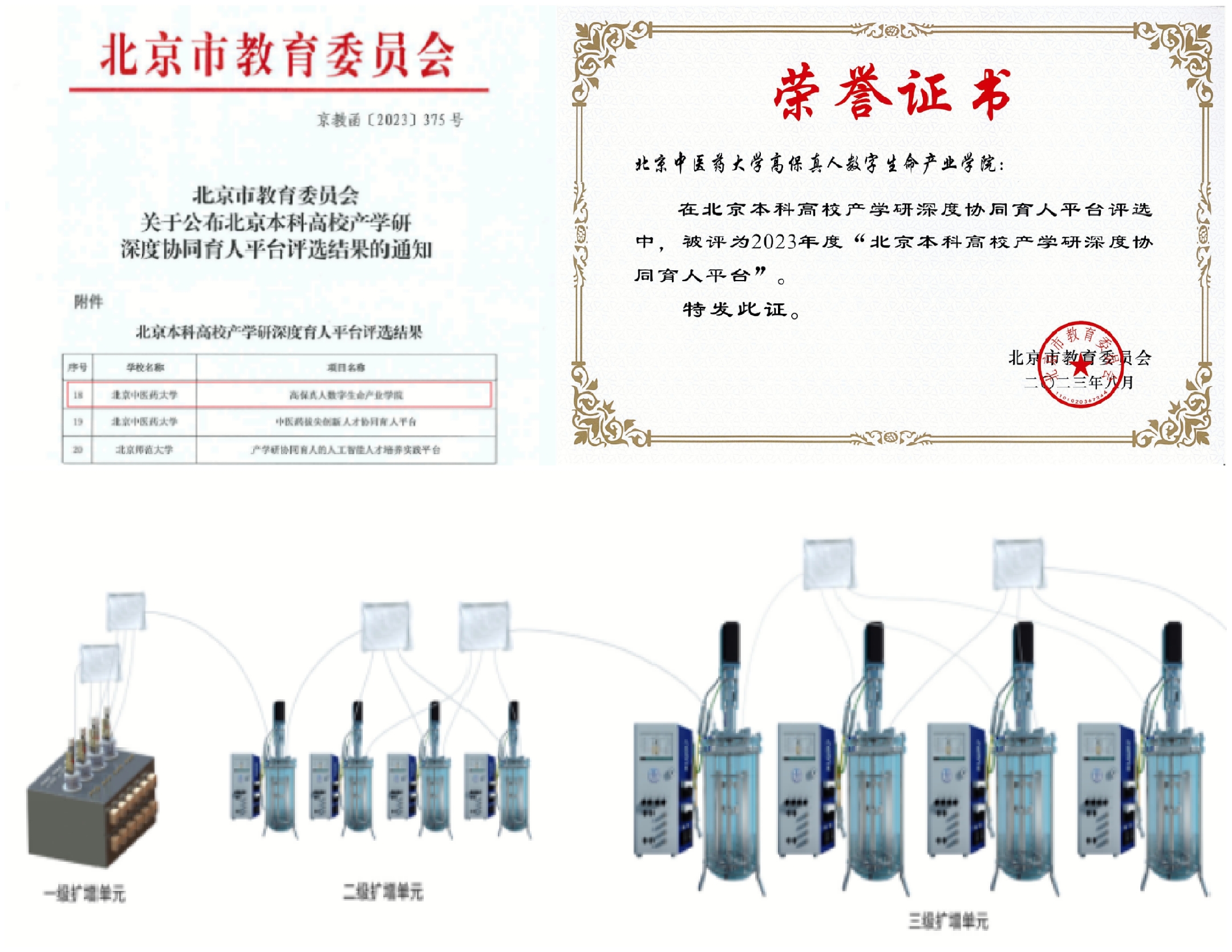

牢固树立问题意识、目标意识,搭平台、重改革。聚焦于标志性产品国产化替代以及产业链“卡脖子”技术的攻关和原始创新,徐安龙教授、闫聪教授牵头的“高保真人工程平台”、“中医PET-CT工程平台”获国家医学攻关产教融合创新平台项目国拨资助逾亿元。启动中医再生医学联合创新平台建设,自主构建出多尺度、平行阵列式智能仿生细胞扩增培养技术平台,努力解决创新药研发过程中的“卡脖子”关键技术,填补国家重大科技基础设施在中医药领域的空白,打破国外供应商对我国医疗器械领域的垄断,突破性解决当前我国细胞科学与工程技术领域的高端科学仪器对国外的严重依赖的问题,而且有效整合大数据、人工智能、区块链、隐私计算等前沿信息化技术,与细胞生物技术形成深度融合,为中医药现代化奠定坚实的科学基础,同时为中医药产业化奠定坚实的物质基础。高保真人工程平台获评北京本科高校产学研深度协同育人平台,通过平台的搭建,构建以高校为引领、企业作支撑的产教融合一体的新模式,助推教学质量再上新台阶。

高保真人仿生细胞规模化智能制造平台

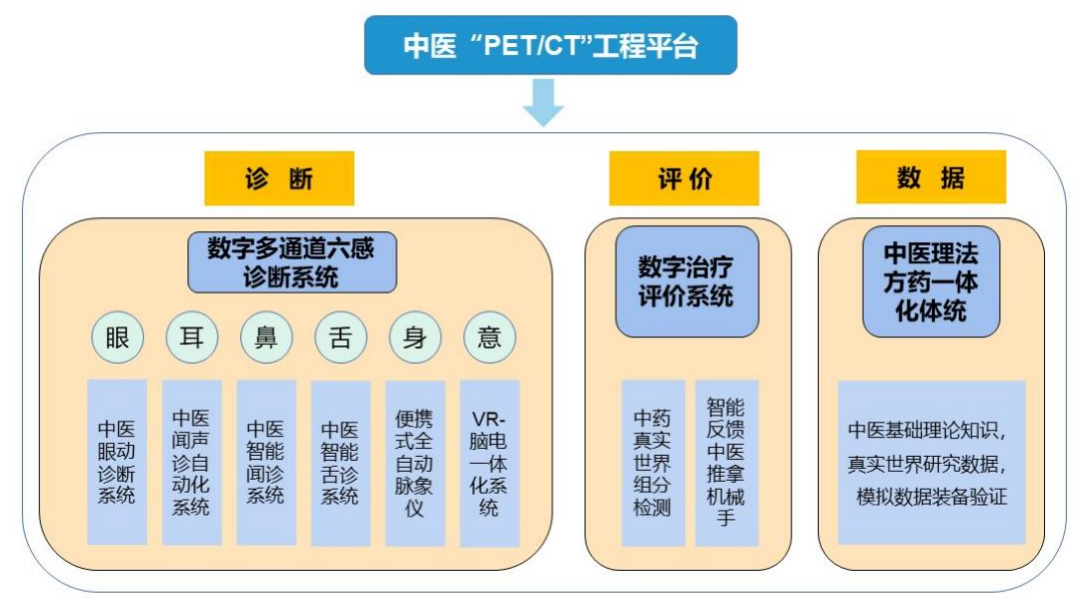

“中医PET/CT工程平台”是利用现代化眼动追踪技术、微纳传感器、人工智能、虚拟现实、脑电检测等多种技术,改善现有诊断设备、治疗设备、数据系统的技术问题。从诊断-治疗-数据三个方面开发2.0版中医诊疗平台,开发数字多通道六感诊断系统、数字治疗评价系统、中医理法方药一体化系统,以中医理论和专家经验知识图谱为基础和支撑,为智能中医诊断和治疗装备提供理论支持,通过前沿材料、算法模型和智能装备,将以往中医诊断、治疗客观化、标准化、数字化、可视化过程中形成的一个个技术装备孤岛串联在一起,为构建智慧中医诊疗与评价工程系统提供支撑,支持中医药及中西医结合领域长足发展。

“中医PET/CT工程平台”建设思路

以校企联合备课为特色,企业专家参与授课,孵育并新开设beat365官方网站公共选修课2门。《中医再生医学》课程从中医药与生命科学的宏观角度对干细胞与再生医学在理论基础、应用创新方面的知识体系进行介绍和评述,围绕培养具有科研与临床发展潜力的高素质本科生标准来确定内容的广度与深度,特别突出了干细胞作为再生的种子细胞与再生医学的紧密联系,不仅阐述基础研究问题,而且介绍临床多种疾病的发病机制和相关药物的研究进展、依托中医药与干细胞再生医学技术研发的细胞生物制剂技术保护、细胞制备质量控制和治疗应用的国内外标准等内容。《中医药理论与疗效仿生评价》课程在引导学生建立中西医交叉融通科学思维的基础上,从中医药临床疗效评价的一般方法、传统中药筛选技术的发展历程和特点切入,逐步扩展到整体水平、组织器官水平和细胞水平的中医药高通量筛选新技术与新方法。

《中医再生医学》课堂现场

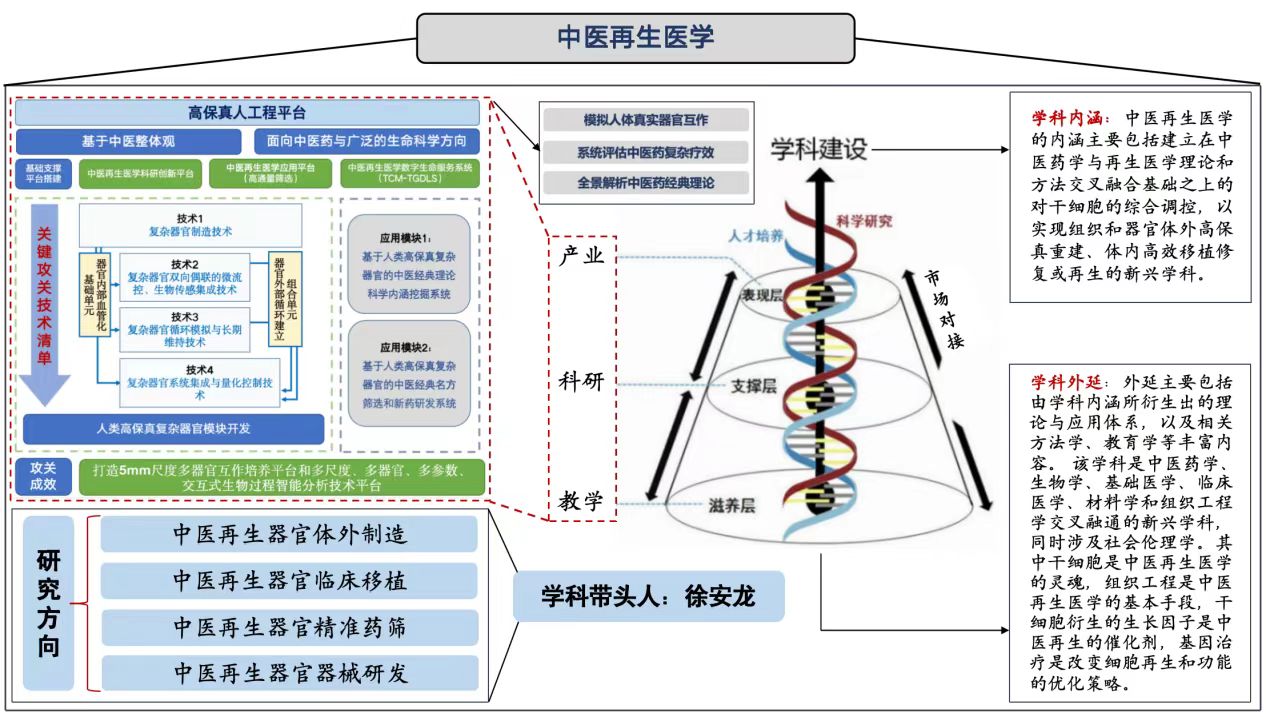

邀请企业高管为学生授课

申报建设“中医再生医学”新学科,其内涵主要包括建立在中医药学与再生医学理论和方法交叉融合基础之上的对干细胞的综合调控,以实现组织和器官体外高保真重建、体内高效移植修复或再生的新兴学科。该学科以中医“元精-元气论”为理论指导,通过开发“益气填精”中药小分子组方促同源干细胞定向分化,聚焦攻关体外高保真器官制造、互联、血管化和集成交互四大关键问题,创制“整体观”模式下的高保真人复杂器官系统用于面向中医药和广泛生命科学领域的医药研发与临床应用。其外延主要包括由学科内涵所衍生出的理论与应用体系,以及相关方法学、教育学等丰富内容。该学科是中医药学、生物学、基础医学、临床医学、材料学和组织工程学交叉融通的新兴学科,同时涉及社会伦理学。学科已确定“中医再生器官体外制造”、“中医再生器官临床移植”、“中医再生器官精准药筛”和“中医再生器官器械研发”为四大研究方向,聚力打造国家级高保真人复杂器官智能制造产业桥头堡。

“中医再生医学”学科建设思路